Die Multiple Sklerose (MS) wird oft die Krankheit der 1.000 Gesichter genannt, denn sie hat zahlreiche Erscheinungsformen. Je nachdem, welche Nerven durch die MS-bedingten Entzündungen betroffen sind, können ganz unterschiedliche Symptome auftreten. Es kann außerdem zu verschiedenen Verlaufsformen kommen. Deshalb ist die Diagnosestellung oft nicht einfach.

Die Diagnose „MS“ ist meist ein langer Prozess, denn Dein Arzt oder Deine Ärztin wird zunächst andere mögliche Ursachen in Betracht ziehen und entsprechende Tests durchführen. Erst wenn die Symptome durch nichts besser als durch eine MS erklärt werden können, wird die Diagnose gestellt. MS ist damit immer eine sogenannte Ausschlussdiagnose.1,2

Da MS in den meisten Fällen eine fortschreitende Erkrankung ist, werden einige Untersuchungsmethoden nicht nur zur Diagnosestellung durchgeführt, sondern in der Regel einmal pro Jahr wiederholt, bei Bedarf auch häufiger. So kann der Verlauf der Erkrankung überwacht und der Erfolg einer Therapie verfolgt werden.3 Deine MS kann sich mit der Zeit verändern. Die Verlaufskontrolle dient auch dazu, die Behandlung bei Bedarf an neue Entwicklungen, aktuelle Therapieoptionen oder veränderte Lebensumstände anzupassen. Genauere Infos dazu findest Du im Kapitel „Verlaufskontrolle“.

»Je früher die Diagnose, desto besser kann Dein Gehirn geschützt werden«

Lass Dir vom MS-Spezialisten Prof. Dr. Tjalf Ziemssen in diesem Experteninterview erklären, warum eine frühzeitige Diagnose bei MS wichtig ist.

So läuft die Diagnose der Multiplen Sklerose ab

- Bei einem Verdacht auf MS wird ein Arzt oder eine Ärztin zunächst Deine Vorgeschichte erfragen, vor allem in Hinblick auf frühere Schübe oder neurologische und versteckte Symptome wie Fatigue oder Konzentrationsstörungen. Auch andere Symptome sind möglicherweise bereits früher aufgetreten und wurden nicht mit MS in Verbindung gebracht.3

- Als Nächstes folgt die klinisch-neurologische Untersuchung. Ihr Ziel ist es, alle Symptome aufzudecken und festzustellen, welche Organsysteme wie stark betroffen sind. Dazu werden festgelegte MS-Diagnosekriterien eingesetzt, zum Beispiel standardisierte Skalen wie die EDSS (Expanded Disability Status Scale) oder die MSFC (MS Functional Composite Scale). Mit speziellen Tests, den sogenannten evozierten Potenzialen, können zudem Schädigungen an bestimmten Nerven nachgewiesen werden.

- Wenn neurologische Symptome festgestellt und andere Erkrankungen ausgeschlossen wurden, erlauben die McDonald-Kriterien eine schnelle und relativ sichere MS-Diagnose. Dazu sind MRT-Untersuchungen und eventuell Laboruntersuchungen der Nervenflüssigkeit, des sogenannten Liquor, notwendig.1,2

EDSS, MSFC und weitere Skalen

Die EDSS-Skala ist eine Maßeinteilung, um Einschränkungen der körperlichen Beweglichkeit auf einheitliche Art zu beschreiben. Die Abkürzung „EDSS“ steht für „Expanded Disability Status Scale“. Übersetzt heißt das: „Erweiterte Skala zum Status der Behinderung“. Durch verschiedene Tests werden Störungen der sogenannten funktionellen Systeme beurteilt und zu einem Wert zusammengerechnet, dem sogenannten Score.4 Zu diesen funktionellen Systemen gehören Klein- und Stammhirn, die Sehfunktion und die Pyramidenbahnen, die die Bewegung koordinieren.

Die EDSS wird bei der Diagnose genutzt, um den Stand aktueller Einschränkungen zu ermitteln. Sie kommt aber vor allem bei der Verlaufskontrolle zum Einsatz.

Expanded Disability Status Scale4 (EDSS)

1.0 Keine Behinderung

2.0 Minimale Behinderung

3.0 Mäßige Behinderung, uneingeschränkt gehfähig

4.0 Relativ schwere Behinderung; ohne Hilfe ca. 500 m gehfähig

5.0 Nicht mehr ganztägig arbeitsfähig; ohne Hilfe ca. 200 m gehfähig

6.0 Einseitige Gehhilfe für eine Gehstrecke von 100 m benötigt

7.0 Gehfähigkeit auf höchstens 5 m beschränkt; weitgehend an Rollstuhl gebunden

8.0 Weitgehend an Rollstuhl, Stuhl oder Bett gebunden

9.0 Hilflos, bettlägerig

Es gibt auch eine Reihe neuropsychologischer Tests, die körperliche und geistige Einschränkungen genauer beleuchten. Hier einige Beispiele:

- MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite Scale): Hierbei werden die Gehfähigkeit, die Armfunktion und die Konzentration getestet.3

- FSMC (Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions): Ein Großteil der MS-Patient*innen leidet unter chronischer Erschöpfung, der sogenannten Fatigue. Diese ist schwer zu messen, da Erschöpfung von jedem Menschen anders wahrgenommen wird. FSMC ist ein etablierter Test, der Fragen zur körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit abdeckt.5

- MSQOL-54 (MS Quality of Life) besteht aus 36 Fragen zur allgemeinen Lebensqualität und 18 weiteren, MS-spezifischen Fragen. Der Fragebogen ermittelt die körperliche und geistige Gesundheit, es können aber auch detailliertere Bereiche wie emotionales Wohlbefinden, Energie oder Schmerz betrachtet werden.6

Evozierte Potenziale (VEP, SSEP, MEP)

Mit diesen Tests wird die Leitungsgeschwindigkeit der Nervenfasern gemessen. Dazu wird ein Sinnesorgan, zum Beispiel das Auge, gereizt und dann gemessen, wie lange es dauert, bis das Gehirn darauf reagiert. Eine verlangsamte Impulsleitung ist ein Hinweis auf Entzündungen der Nervenfasern, wie sie bei MS-Patient*innen häufig vorkommen.

Häufig getestet werden:

- Visuell evozierte Potenziale (VEP): Optisches Reizen des Auges mit einem Schachbrettmuster oder durch Lichtblitze 7

- Somatosensibel evozierte Potenziale (SSEP): Reizung eines Nervs an der Hautoberfläche, zum Beispiel an der Innenseite des Unterarms 8

- Motorisch evozierte Potenziale (MEP): Reizung eines Nervs oder einer Hirnregion, die ein Muskelzucken auslöst 9

Die Messung der evozierten Potenziale gehört allerdings nicht zu den Standarduntersuchungen bei der MS-Diagnose.

Die Magnetresonanztomografie (MRT)

Die Magnetresonanztomografie – kurz MRT – des Gehirns und des Rückenmarks ist der Kern der Diagnose und der Verlaufskontrolle von MS. Mit ihrer Hilfe können Läsionen (Nervenschädigungen) sichtbar gemacht werden. Sie können bleibend sein oder nach einem Schub wieder abklingen.

Die MRT verwendet Magnetfelder für die Bilderzeugung, es wird also keine Röntgen- oder andere Strahlung erzeugt. Sie kann deswegen auch sicher während einer Schwangerschaft durchgeführt werden.

Begriffe, die häufig im Zusammenhang mit der MRT verwendet werden, sind die T2-Gewichtung und Gadolinium. Die T2-Gewichtung ist eine bestimmte Einstellung der MRT, mit der Läsionen in Gehirn und Rückenmark besonders gut zu erkennen sind. Gadolinium ist ein Element, das als Kontrastmittel bei der Untersuchung eingesetzt wird und das neuere Läsionen einfärbt.3 Damit kann man jüngere Läsionen (bis zu 6–8 Wochen alt) von älteren Läsionen unterscheiden.10

Einen ausführlichen Artikel zur Magnetresonanztomografie findest Du hier.

Laboruntersuchungen des Nervenwassers (Liquor)

Der Liquor ist eine Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt, und wird auch Hirn- oder Nervenwasser genannt. Für die Untersuchung wird dieses am unteren Ende der Wirbelsäule entnommen. Das nennt man Lumbalpunktion.

In erster Linie wird die Nervenwasseruntersuchung dazu verwendet, Erreger zu identifizieren und somit Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Borreliose, als Ursache für die Nerven- und Funktionsstörungen auszuschließen. Es können jedoch auch Antikörper nachgewiesen werden, die auf MS hindeuten.

MS ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, das Immunsystem unseres Körpers bildet Antikörper gegen körpereigene Stoffe. Diese Antikörper sind in Form von sogenannten oligoklonalen Banden im Nervenwasser nachweisbar. Antikörper sind zu groß, um durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke vom Hirn- bzw. Nervenwasser ins Blut zu gelangen, deswegen ist eine Blutprobe für diese Untersuchung nicht geeignet.3

Sind oligoklonale Banden im Nervenwasser vorhanden, ist das ein Hinweis auf eine mögliche MS. Es ist aber kein Beweis. Deswegen müssen weitere Kriterien erfüllt sein, um die Diagnose zu bestätigen.

McDonald-Kriterien

Die sogenannten McDonald-Kriterien sind der Goldstandard für die Diagnose von MS.1,2 Das bedeutet, sie gelten als derzeit bestes MS-Diagnoseverfahren, und deutsche, europäische und internationale Fachverbände haben sich darauf geeinigt, diese Kriterien zu verwenden. Sie unterteilen sich in sogenannte klinische (Symptome) und nicht klinische (Laboruntersuchungen, MRT) Kriterien.

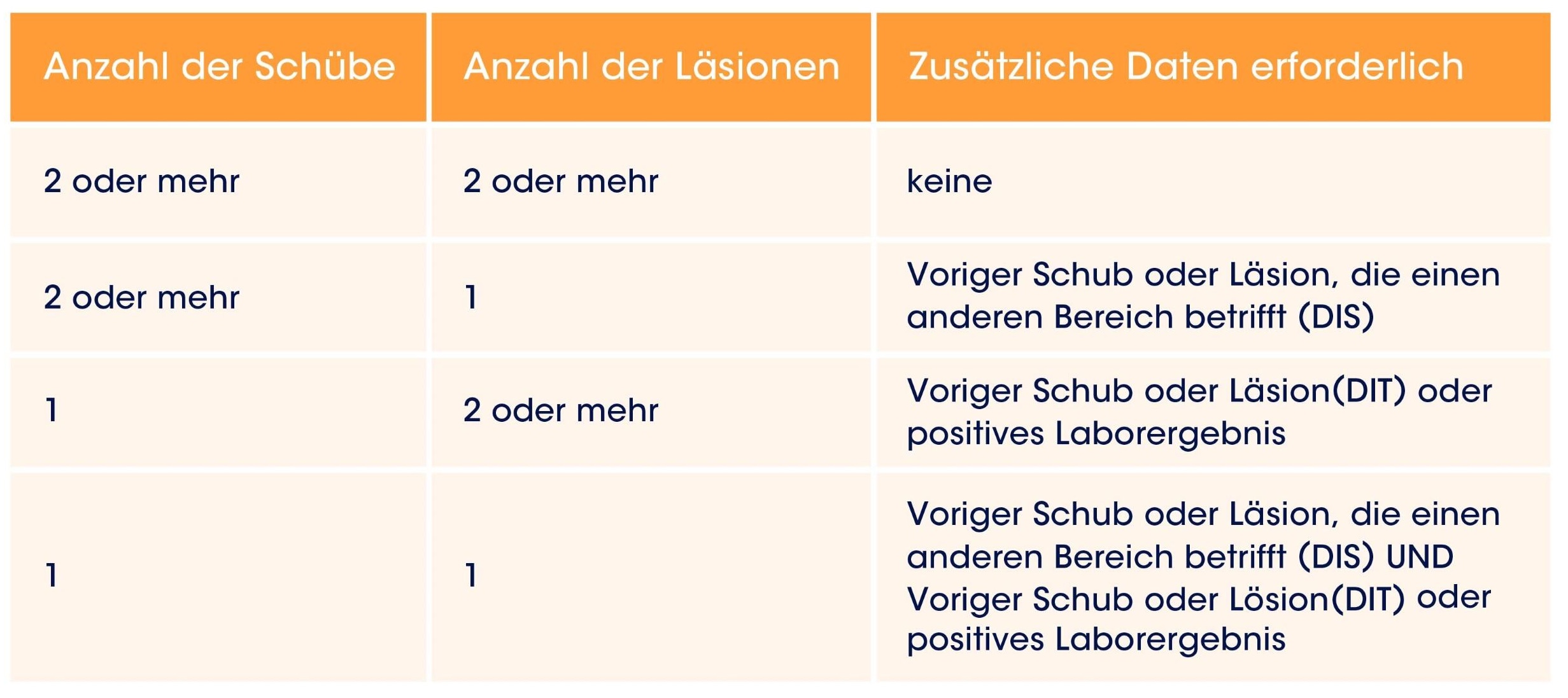

Die McDonald-Kriterien berücksichtigen das Auftreten von Schüben und die Ausbreitung von Läsionen. Läsionen sind Nervenschädigungen im Gehirn und Rückenmark, die mithilfe der MRT sichtbar gemacht werden. Bei nicht eindeutigen Ergebnissen der MRT-Untersuchung ist zusätzlich der Labornachweis von Antikörpern im Nervenwasser notwendig.

Der schubförmige Krankheitsverlauf und die Läsionen sind typisch für MS. Die McDonald-Kriterien nutzen diese Merkmale, um eine MS von anderen Krankheiten zu unterscheiden. Dabei spielt die räumliche und zeitliche Ausbreitung der Läsionen eine zentrale Rolle.

- Räumliche Ausbreitung bedeutet, dass sich Läsionen nicht nur in einem einzelnen Hirn- oder Rückenmarksbereich befinden; der Fachbegriff hierfür ist DIS (Dissemination in Space).

- Zeitliche Ausbreitung beschreibt, dass MS-Patient*innen typischerweise mit der Zeit weitere und neue Läsionen bekommen. Zwar bilden sich einige Läsionen nach dem Abklingen eines Schubes zurück, doch entstehen immer wieder bleibende Läsionen. Deswegen ist es wichtig, den Verlauf der Krankheit zu beobachten. Der Fachbegriff für die zeitliche Ausbreitung ist DIT (Dissemination in Time).1,2

Übersicht der McDonald-Kriterien 2

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben das Verständnis von MS erweitert. Während früher vor allem auf sichtbare Schübe und Läsionen geachtet wurde, wissen wir heute, dass chronisch schwelende Entzündungsprozesse ohne akute Schübe zu einer schleichenden Verschlechterung führen können. Mehr zu diesem Thema kannst Du im Artikel „Was ist die smoldering bzw. schwelende MS?“ nachlesen.

Häufig gestellte Fragen

-

Bislang gibt es keine Laboranalyse für einen direkten MS-Nachweis. Es befinden sich aber einige Bluttests in der Entwicklung, beispielsweise ein Test, der Trümmerstücke der durch MS geschädigten Nervenzellen nachweisen soll.11 Weil diese aber auch bei anderen Nervenschädigungen entstehen, kann solch ein Bluttest bildgebende Verfahren und Labortests nur ergänzen, um eine MS-Diagnose früh abzusichern.

-

Es gibt einige Beschwerden, die bei MS häufig vorkommen, aber nicht eindeutig darauf hinweisen, denn sie können ebenso bei anderen Erkrankungen auftreten. Dennoch sind sich Forscher*innen heutzutage einig, dass sich eine MS durch frühe Anzeichen ankündigt. Man spricht dabei von prodromalen Symptomen. Bei der Auswertung von Krankenkassendaten wurde festgestellt, dass MS-Betroffene im Jahr vor ihrer Diagnose häufiger einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchten als Menschen, die nicht an einer MS erkrankten.12 Zu den Symptomen, die Grund dieser Arztbesuche waren, gehörten unter anderem Fatigue, Konzentrationsstörungen, Schmerzen, Blasen- und Darmprobleme , Anämie (Blutarmut), aber auch Depressionen oder Angststörungen und Schlaflosigkeit.

Quellen:

1. Polman CH et al., Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald Criteria. Ann Neurol 2011; 69: 292–302. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21387374/, letzter Zugriff: 11.04.2025

Thompson AL et al., Diagnosis of multiple sclerosis: revisions of the McDonald Criteria. Lancet Neurol 2018; 17: 162–73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29275977/, letzter Zugriff:11.04.2025

3. DGN. Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen. DGN One | Leitlinie Details, letzter Zugriff: 26.02.2025

4. Kurtzke JF et al., Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33: 1444–52 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6685237/, letzter Zugriff: 11.04.2025

5. Penner IK et al., The fatigue scale for motor and cognitive functions (FSMC): validation of a new instrument to assess multiple sclerosis-related fatigue. Mult Scler 2009; 15: 1509–17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19995840/, letzter Zugriff: 11.04.2025

6. National Multiple Sclerosis Society. Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQOL-54). www.nationalmssociety.org/for-professionals/for-researchers/researcher-resources/research-tools/clinical-study-measures/msqol-54, letzter Zugriff: 25.02.2025

7. DocCheck Flexikon. Visuell evoziertes Potential. https://flexikon.doccheck.com/de/Visuell_evoziertes_Potential, letzter Zugriff: 10.03.2025

8. DocCheck Flexikon. Somatosensorisch evozierte Potentiale. https://flexikon.doccheck.com/de/Somatosensorisch_evozierte_Potentiale, letzter Zugriff: 10.03.2025

9. DocCheck Flexikon, Motorisch evoziertes Potential. https://flexikon.doccheck.com/de/Motorisch_evoziertes_Potential , letzter Zugriff: 10.03.2025

10. Amsel e. V. MS-DocBlog. Kontrastmittelgabe beim MRT –- immer notwendig?. www.ms-docblog.de/multiple-sklerose/kontrastmittelgabe-beim-mrt-immer-notwendig/#:~:text=Gadolinium%2Dhaltiges%20Kontrastmittel%20reichert%20sich,(noch)%20%C3%A4lteren%20L%C3%A4sionen%20unterscheiden, letzter Zugriff: 04.04.2025

11. Labor Berlin. Einsatz von neurofilament light chain bei der Diagnose von Multipler Sklerose. www.laborberlin.com/news/einsatz-von-neurofilament-light-chain-bei-der-diagnose-von-multipler-sklerose, letzter Zugriff: 26.02.2025

12. Makhani N, Tremlett H. The multiple sclerosis prodrome. Nat Rev Neurol 2021; 17: 515–521, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34155379/, letzter Zugriff: 04.04.2025

MAT-DE-2501898-1.0-06/2025