MS gehört zu den sogenannten Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen richtet. Warum es das tut, ist noch nicht vollständig geklärt. Deshalb gibt es bislang auch keine Heilung der MS. Forscher*innen weltweit arbeiten daran, die fehlgeleitete Immunreaktion zu entschlüsseln und die Behandlung der MS weiter zu verbessern. Einige Präparate können die fehlgeleitete Immunreaktion bereits heute positiv beeinflussen.

Vermutlich liegen der schubförmigen und der progredienten MS unterschiedliche Mechanismen zugrunde. Für die Behandlung der schubförmigen MS gibt es bereits mehrere sehr gut wirksame Therapien. Bei der progredienten Form ist man noch nicht ganz so weit, die Optionen sind noch recht eingeschränkt. Doch es gibt vielversprechende immuntherapeutische Ansätze, die wahrscheinlich in naher Zukunft Wirkstoffe hervorbringen, die für beide Formen wirksam sind.

Welche Immuntherapien gibt es für die schubförmige MS?

Derzeit gibt es zur Immunbehandlung der schubförmigen MS etwa 20 Medikamente, denen verschiedene Wirkmechanismen zugrunde liegen:

- Einige Präparate können das Immunsystem günstig beeinflussen, Fachleute nennen das immunmodulierend.

- Andere Medikamente sollen die Körperabwehr unterdrücken, sie wirken also immunsupprimierend.

Da diese MS-Medikamente den Krankheitsverlauf positiv verändern können, sprechen Expert*innen auch von krankheitsmodifizierenden Therapien.

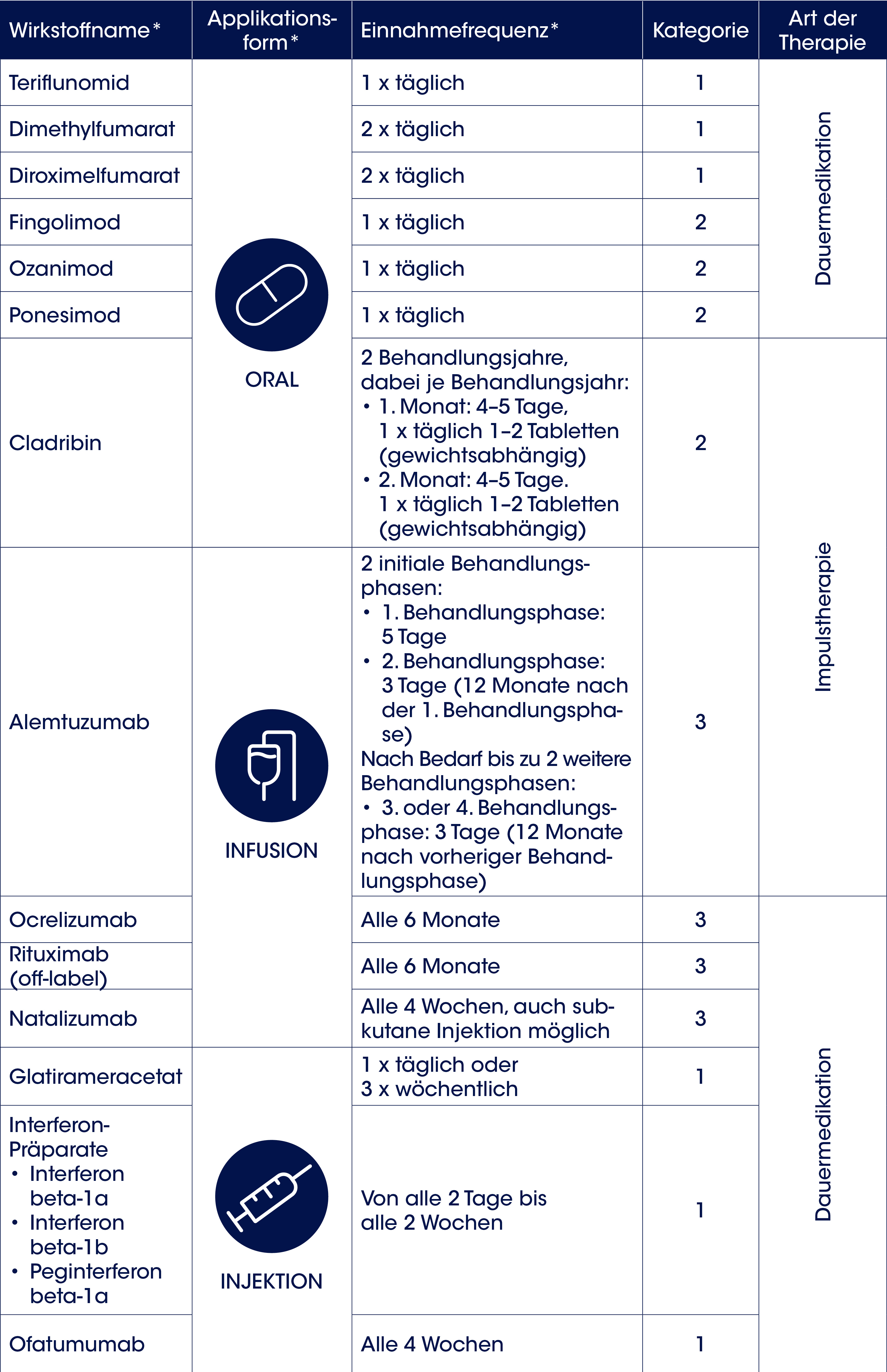

MS-Therapien werden unabhängig davon, ob sie als Tabletten, Injektionen oder Infusionen verabreicht werden, in 3 Kategorien eingeteilt – je nachdem, wie gut sie Schübe verhindern können. Zur Kategorie 1 gehören Wirkstoffe, die bei leichteren Symptomen eingesetzt werden. In der Kategorie 3 sind Wirkstoffe, die eine starke Wirkung haben, allerdings auch deutliche Nebenwirkungen hervorrufen können.1 Dein Arzt bzw. Deine Ärztin wird mit Dir zusammen entscheiden, welche Therapie für Dich am besten geeignet ist.

Übersicht der Wirkstoffe zur Behandlung der schubförmig-remittierenden MS (RRMS)

* Aktuelle Gebrauchsinformation der jeweiligen Präparate zum Stand vom 04.03.2025.

In der Regel werden bei Therapiebeginn zunächst Medikamente der Kategorie 1 gewählt. Bei Menschen mit MS, bei denen jedoch ein hochaktiver MS-Verlauf wahrscheinlich ist, sollen direkt Medikamente aus der Wirksamkeitskategorie 2 oder 3 verwendet werden. Wenn Betroffene während der Behandlung mit einer Immuntherapie der Wirksamkeitskategorie 1 einen aktiven Entzündungsverlauf haben, soll, je nach Ausmaß der Krankheitsaktivität, ein Wechsel auf ein Medikament der Wirksamkeitskategorie 2 oder 3 erfolgen.

Viele weitere Informationen zur Behandlung findest Du in der aktuellen Leitlinie „Multiple Sklerose für Patient*innen“ (kurz: Patientenleitlinie) der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN).

Das Patientenhandbuch „Informationen für Patienten über die verfügbaren MS-Wirkstoffe“ des gemeinnützigen Vereins KKNMS (Krankheitsbezogenes Kompetenznetz Multiple Sklerose e.V.) bietet zudem einen Überblick.

Gut zu wissen: Dauermedikation oder Impulstherapie – was ist der Unterschied?

Die Immuntherapie unterscheidet sich in der Dauer der Behandlung. Bei einer Dauermedikation werden die Präparate regelmäßig in bestimmten Abständen gegeben. Um die Wirkung über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, müssen die Präparate von mehrmals täglich bis einmal alle 6 Monate verabreicht werden. Bei der Impulstherapie wird über einen kurzen Zeitraum behandelt. So kann eine über Jahre anhaltende Reorganisation des Immunsystems mit reduzierter Krankheitsaktivität bewirkt werden.2

Wie können progrediente MS-Verläufe behandelt werden?4

Während es für die schubförmige MS bereits einige gut wirksame Therapieoptionen gibt, die auf das Eindämmen akuter Entzündungsprozesse abzielen, stehen zur Behandlung der fortschreitenden Verläufe bisher nur wenige Therapien zur Verfügung:

- Bei der sekundär progredienten MS (SPMS), die sich aus der schubförmigen MS entwickelt, gibt es nur für die aktive Form Behandlungen. Die Wirkstoffe verhindern Schübe oder bremsen das Fortschreiten der Krankheit. Für die Mehrheit der SPMS-Patient*innen mit einer nicht aktiven SPMS, also ohne Schübe oder neue Läsionen im MRT, stehen keine Wirkstoffe zur Verfügung.

- Für die primär progrediente MS (PPMS), die ohne Schübe allmählich fortschreitet, gibt es bisher ein Medikament.

Was aktiv und nicht aktiv bedeutet und wie die Verlaufsformen bei MS weiter eingeteilt werden, kannst Du im Artikel „Die Verlaufsformen der MS im Detail“ nachlesen.

Wirkstoffübersicht zur Behandlung progredienter MS-Formen

Tabelle (Bild)

Neue Wirkstoffe für die Therapie progredienter MS-Verläufe

Weltweit erforschen Wissenschaftler*innen die fehlgeleitete Immunreaktion bei MS, um die Behandlung weiter zu verbessern. Neue Wirkstoffe sollen dabei vor allem die Progression bei MS gezielt bremsen, indem sie die chronisch schwelende Entzündung im zentralen Nervensystem eindämmen. Diese kann unabhängig von akuten Schüben und Läsionen zu einer schleichenden Verschlechterung körperlicher und kognitiver Funktionen führen. Fachleute bezeichnen dieses Phänomen als „smoldering MS“ oder „schwelende MS“.

Zu den Wirkstoffen, die den chronisch schwelenden Prozess eindämmen sollen, gehören die sogenannten BTK-Inhibitoren oder kurz BTKi. Sie hemmen das Signalmolekül Bruton-Tyrosin-kinase (BTK), das in verschiedenen überaktiven Immunzellen im zentralen Nervensystem gebildet wird und zu chronisch schwelenden Entzündungsprozessen führen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirkstoffen können BTKi durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn und ins Rückenmark gelangen und dort wirksam werden.

„Multiple Sklerose kann immer aktiv sein“

Dieser kurze Info-Clip zeigt leicht verständlich, wie sich chronische Entzündungen bei MS von den bisher bekannten Entzündungsprozessen unterscheiden. Anschauen lohnt sich.Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dieses umfasst die Nervenstrukturen im Gehirn und im Rückenmark. Die Entzündungsprozesse sind komplex und entstehen durch unterschiedliche Mechanismen. Zum Beispiel können entzündungsfördernde Immunzellen, insbesondere aktivierte T- und B-Lymphozyten, durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, eine Barriere, die das Gehirn eigentlich schützen soll, in das Gehirn eindringen.

Im zentralen Nervensystem angekommen, richten diese Zellen sich mit anderen Immunzellen gegen das Myelin – eine Schutzschicht, die die Nervenfasern bedeckt. Durch diesen Prozess entstehen akute Entzündungen, die zu MS-Schüben führen können, oder zu Gewebeschäden, sogenannte Läsionen, die im MRT sichtbar sind.

Bei einigen MS-Betroffenen kann sich die Erkrankung jedoch auch ohne Schübe oder sichtbare Läsionen kontinuierlich verschlechtern. Aus diesem Grund geht man davon aus, dass es einen chronisch schwelenden Entzündungsprozess gibt, der neben der akuten Entzündung abläuft.

Wissenschaftler*innen vermuten, dass dieser chronisch schwelende Entzündungsprozess von Krankheitsbeginn an vorhanden ist. Man spricht dabei von „Smoldering MS“ bzw. „schwelender MS“.

Die chronisch schwelende Entzündung könnte für das Fortschreiten der MS unabhängig von Schüben verantwortlich sein. Diese schubunabhängige Krankheitsprogression wird auch als PIRA bezeichnet, eine Abkürzung für „Progression independent of Relapse Activity“.

Während des anfänglichen akuten Entzündungsprozesses der MS produzieren die aktivierten Lymphozyten Substanzen, die weitere Entzündungszellen anziehen. Einige dieser angelockten Zellen verbleiben im zentralen Nervensystem, insbesondere die B-Lymphozyten. Andere Entzündungszellen wie die Astrozyten und Mikroglia werden als im zentralen Nervensystem ansässige Zellen bezeichnet. Alle zusammen produzieren eine Reihe von entzündungsfördernden Substanzen.

Diese behindern die Reparatur der geschädigten Nervenzellen nach einer akuten Läsion. Das kann letztlich dazu führen, dass die Nervenzellen absterben. Diese im zentralen Nervensystem ansässigen Zellen sind dafür verantwortlich, die Entzündung aufrechtzuerhalten und sie in einen chronischen Prozess zu verwandeln.

Du kannst Dir das wie bei einem Lagerfeuer vorstellen:

Dabei entspricht die akute Entzündung den Flammen. Die chronisch schwelende Entzündung ist die Glut, die nach dem Erlöschen des Feuers weiterhin Hitze erzeugt.

Auch andere Faktoren spielen bei den Entzündungsprozessen im Verlauf der Jahre eine zunehmend wichtige Rolle. Dazu gehören das Altern, Begleiterkrankungen, die ebenfalls das zentrale Nervensystem betreffen können, wie Bluthochdruck oder Diabetes, sowie der dauerhafte Konsum von schädlichen Substanzen wie Tabak und Alkohol.

Wie wird die MS-Immuntherapie bestimmt, die am besten zu Dir passt?

Je nachdem, welche Form der MS vorliegt, wie die Krankheit verläuft und wie Deine persönliche Situation ist, wird Dir Dein Arzt bzw. Deine Ärztin eine geeignete Therapie vorschlagen. Dabei erfolgt eine strenge Nutzen-Risiko-Abwägung. Das heißt, der wahrscheinliche Therapieerfolg wird der möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung durch Nebenwirkungen gegenübergestellt und abgewogen. Dein Arzt bzw. Deine Ärztin wird aus der breiten Palette an MS-Medikamenten die für Dich am besten geeigneten Präparate suchen und die Auswahl mit Dir abstimmen.

Das Leben ist dynamisch. Sowohl medizinische als auch persönliche Aspekte können sich verändern. Auch Fortschritte in der Forschung können neue Behandlungsmöglichkeiten bieten. Deshalb solltest Du mit Deinem Arzt bzw. Deiner Ärztin regelmäßig über Deine persönliche Situation, Erwartungen und Herausforderungen bei der Therapie sprechen. Nur wenn Dein Neurologe bzw. Deine Neurologin gut über Deine Situation informiert ist, kann Deine Therapie optimal an Dein Leben angepasst werden.

Dranbleiben und weitermachen

Auch Du trägst einen wichtigen Teil zu einer erfolgreichen Behandlung bei, denn Medikamente müssen regelmäßig und langfristig angewendet werden, damit sie wirken.

Wenn Du verschiedene Präparate einnimmst, die unterschiedlich angewendet werden müssen, ist es wichtig, die Medikamente nach den ärztlichen Anweisungen bzw. entsprechend der Packungsbeilage einzunehmen. Du solltest auf keinen Fall die Einnahme eigenständig ändern. Nur so kann ein zuverlässiger Schutz vor möglichen Schüben aufgebaut werden und Langzeitschäden können hinausgezögert oder sogar verhindert werden. Denn auch zwischen den Schüben schläft die Krankheit nicht.

Warum es sich lohnt, dass Du „therapietreu“ bist

In diesem Experteninterview erläutert der Gesundheitspsychologe Professor Dr. John Weinman, wie wichtig es ist, dass Du Deine Medikamente so einnimmst, wie mit Deinem Arzt oder Deiner Ärztin besprochen.

Tipps, wie Du therapietreu bleiben kannst, findest Du im Artikel „Therapiemüde? 8 Tipps, wie man trotzdem dranbleibt“

Informiere Deinen Arzt bzw. Deine Ärztin über Fortschritte während der Therapie, aber auch über Nebenwirkungen der Medikamente. Vollständige Angaben zur Anwendung und den möglichen Nebenwirkungen der Arzneimittel findest Du in den Packungsbeilagen des jeweiligen Herstellers. Achte vor allem auf die Hinweise in den Kapiteln „Was müssen Sie bei der Einnahme beachten?“ und „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.

Häufig gestellte Fragen

-

Du hast Dich wahrscheinlich zusammen mit Deinem Arzt oder Deiner Ärztin für eine Therapie entschieden, die auf Dich und Deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Manchmal kann es aber passieren, dass diese Therapie nicht mehr optimal für Dich ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht schlägt ein Medikament bei Dir nicht so an, wie erwartet. Vielleicht treten Nebenwirkungen auf, die Deine Lebensqualität stark beeinträchtigen. Auch Deine Lebensumstände können sich verändern und damit die Anforderung, die Du an Deine Therapie hast. Außerdem können neue Medikamente verfügbar werden, die besser auf Deinen Krankheitsverlauf zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass Deine Therapie regelmäßig überprüft werden sollte und ein Therapiewechsel durchaus sinnvoll sein kann.

Im Allgemeinen brauchen Immuntherapien einige Monate, um Wirkung zu zeigen. In diesem Zeitraum und auch danach können bei Kontrolluntersuchungen weiterhin neue MS-Läsionen sichtbar werden. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Therapie nicht wirkt. Vielleicht sind diese Läsionen kurz nach dem Beginn der Therapie entstanden, also zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirkung der Behandlung noch nicht vollständig eingesetzt hatte. Aus diesem Grund werden ein Schub oder neue MS-Läsionen in der MRT erst ab sechs Monaten nach Therapiebeginn als relevant betrachtet.

-

T-Zellen und B-Zellen sind wichtige Bausteine des Immunsystems und mitverantwortlich für das Krankheitsgeschehen bei Autoimmunerkrankungen wie MS. Einige Immuntherapien zielen

daher hauptsächlich auf diese Zellen ab:- T-Zellen werden fehlreguliert, was als Ansatz für die MS-Therapie genutzt werden kann, indem ihre Funktion oder Migration angegriffen wird.

- Einige Wirkstoffe reduzieren die Anzahl der B-Zellen, um eine Verbesserung der Symptome zu erreichen. Mediziner*innen sprechen von einer B-Zell-Depletion.

- Neben T- und B-Zellen spielen auch Makrophagen (Fresszellen) und Mikroglia (ortsansässige Immunzellen des zentralen Nervensystems) eine wichtige Rolle bei der MS, da sie an Entzündungsprozessen und der Schädigung des Nervengewebes beteiligt sind.

- T-Zellen werden fehlreguliert, was als Ansatz für die MS-Therapie genutzt werden kann, indem ihre Funktion oder Migration angegriffen wird.

-

Die Blut-Hirn-Schranke kontrolliert den Stoffaustausch zwischen Gehirn und Blutkreislauf und schützt das Gehirn vor schädlichen Stoffen. Sie verhindert aber auch, dass viele MS-Medikamente ins Gehirn gelangen. Diese können also nur im restlichen Körper wirken und nichts gegen die Läsionen im Gehirn ausrichten. Zukünftige Medikamente zielen darauf ab, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, um eine gezieltere und umfassendere Wirkung zu erreichen.

-

Wirkstoffe, die als Tablette oder Kapsel in den Körper gelangen, müssen über die Schleimhäute des Verdauungstraktes aufgenommen werden. Dafür sind nicht alle Wirkstoffe geeignet. Vor allem sehr große Moleküle wie Antikörper sind zu empfindlich für diese Verabreichung. Daher müssen manche Medikamente mit einer Spritze injiziert oder als Infusionen gegeben werden.

Mehr Informationen dazu findest Du im Artikel Darreichungsformen von Medikamenten bei MS.

Quellen:

1. DGN-Leitlinie „Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen“. Online-Version, Stand: 01.12.2024, https://dgn.org/leitlinie/176, letzter Zugriff: 26.02.2025

2. Coles AJ et al. Neurology 2017; 89(11): 1117–26 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28835403/, letzter Zugriff: 26.02.2025

3. Multiple Sklerose Gesellschaft Wien. Behandlungsoptionen bei SPMS und PPMS. www.msges.at/multiple-sklerose/therapieformen/behandlungsoptionen-bei-spms-und-ppms/, letzter Zugriff: 26.02.2025

4. MS Stiftung Trier. Immuntherapie bei Multipler Sklerose. ms-stiftung-trier.de/wp-content/uploads/2021/06/Medikamentenbroschuere2021_6.pdf, letzter Zugriff: 13.03.2025

5. AMSEL - Beschleunigtes Zulassungsverfahren für BTKi. www.amsel.de/multiple-sklerose-news/medizin/beschleunigtes-zulassungsverfahren-fuer-btki/, letzter Zugriff: 13.03.2025

MAT-DE-2502126-1.0-06/2025