Das menschliche Gehirn ist ein kompliziertes Organ, es enthält etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Jede dieser Zellen ist wiederum mit nahezu unzählig vielen anderen Zellen verschaltet, sodass ein komplexes Netzwerk entsteht. Dieses Netzwerk verändert sich – unser Gehirn kann sich umorganisieren, es kann wachsen oder schrumpfen. Mit zunehmendem Alter baut unser Gehirn ab und es arbeitet nicht mehr so zuverlässig wie früher. Chronische Krankheiten wie die Multiple Sklerose können die Alterungsvorgänge im Gehirn noch verstärken. Doch Du kannst einiges tun, um geistig fit zu bleiben.

"Wie wirkt sich Multiple Sklerose auf das Gehirn aus?"

Dieses Erklärvideo zeigt anschaulich, welche Symptome bei MS-bedingtem Gehirnschwund auftreten und wie Dein Gehirn geschützt werden kann.

Transkript: Wie wirkt sich Multiple Sklerose auf das Gehirn aus?

Das menschliche Gehirn wird schon während der Schwangerschaft gebildet und wächst bis zum 25. Lebensjahr weiter. Mit zunehmendem Alter kommt es bei allen Menschen zu einer langsam, fortschreitenden Abnahme des Hirnvolumens.

In der Regel schrumpft ein gesundes Gehirn um 0,1 bis 0,3 % pro Jahr. Diese Abnahme nennt man „Hirnvolumenverlust" oder „Hirnatrophie“. Mit Hilfe von MRT-Aufnahmen konnte sichtbar gemacht werden, dass bei Menschen mit MS eine krankheitsbedingte Hirnatrophie hinzukommt und das Hirnvolumen drei- bis fünfmal schneller abnimmt als bei gleichaltrigen gesunden Menschen.

Die Hirnatrophie ist in einer MRT-Aufnahme gut zu erkennen, weil mehr Gehirnflüssigkeit zu sehen ist. Die MS-bedingte Hirnatrophie setzt schon sehr früh im Krankheitsverlauf ein und beginnt oft noch, bevor erste neurologische Symptome auftreten.

Klinische Studien haben bewiesen, dass der Grad der Hirnatrophie mit dem Grad der körperlichen & kognitiven Beeinträchtigung und mit der langfristig erlebten Fatigue zusammenhängt. Je ausgeprägter die Hirnatrophie ist, desto höher ist der Grad der Behinderung.

Viele Menschen mit MS leiden unter kognitiven Beeinträchtigungen wie Schwierigkeiten, lange aufmerksam zu bleiben, sich Dinge zu merken oder neue Informationen zu verstehen, und sie leiden häufig unter erheblicher geistiger Fatigue. Die Verlangsamung der MS-bedingten Hirnatrophie wird als Therapieziel auch bei der Erforschung neuer Behandlungsoptionen der MS immer bedeutsamer.

Es ist wichtig, dass medizinische Fachkräfte die Entwicklung der Hirnatrophie bei der MS-Therapie berücksichtigen. Einige der aktuell verfügbaren MS-Medikamente verlangsamen die Hirnatrophie nachweislich auf ein Maß, das fast dem gleichaltriger gesunder Personen entspricht.

Es wird immer wichtiger, dass neue Behandlungsmethoden auch die Hirnatrophie verlangsamen, denn Zeit ist kostbar.

Wenn wir etwas lernen, werden im Gehirn neue Verbindungen hergestellt, viel benutzte Hirnareale werden ausgebaut, ungenutzte Verbindungen aufgelöst – unser Gehirn passt sich also an die Aufgaben an, die ihm gestellt werden. Fachleute nennen das Neuroplastizität.

Das Gehirn verändert sich aber nicht nur dadurch, wie es beansprucht wird. Mit fortschreitendem Alter beginnt es zu schrumpfen. Etwa ab dem 35. Lebensjahr nimmt sein Volumen im Schnitt um 0,1–0,3 % pro Jahr ab.1 Diesen Hirnvolumenverlust nennt man Hirnatrophie oder Gehirnschwund. Eher unüblich ist die Bezeichnung Gehirnschrumpfung. Hirnatrophie ist also ein normaler Vorgang, der in jedem Menschen abläuft, und kein Grund zur Sorge. Unser Gehirn hat eine unglaublich hohe Reservekapazität und kann das geringere Hirnvolumen in aller Regel gut kompensieren.

Diese Symptome können auf eine MS-bedingte Hirnatrophie hinweisen

Bei Menschen mit Multipler Sklerose kann zur altersbedingten Hirnatrophie eine krankheitsbedingte hinzukommen. Man spricht dann von MS-induzierter Hirnatrophie. Die genauen Mechanismen, die dazu führen, sind noch nicht geklärt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie mit den entzündungsbedingten Schädigungen der Myelinscheiden an den Nervenzellen zusammenhängen, den sogenannten ZNS-Läsionen.

Die Abnahme des Hirnvolumens bei MS beträgt durchschnittlich 0,5–1,35 Prozent pro Jahr.1

Dabei können die individuellen Werte stark variieren. Die Bedeutung dieser Veränderungen wird in der Forschung noch diskutiert. Während einige Studien auf mögliche Zusammenhänge zwischen Hirnatrophie und kognitiven Beeinträchtigungen hindeuten, zeigen andere Untersuchungen, dass viele MS-Patient*innen trotz messbarer Hirnatrophie keine entsprechenden Symptome entwickeln. Die Beziehung zwischen Hirnvolumenveränderungen und tatsächlichen Beeinträchtigungen ist komplex und individuell sehr unterschiedlich. Für den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität sind oft andere Faktoren mindestens genauso bedeutsam.

Nimmt das Hirnvolumen ab, kann das die geistigen Fähigkeiten beeinträchtigen

Anders als körperliche Beeinträchtigungen ist das Nachlassen der geistigen (kognitiven) Fähigkeiten nicht sichtbar. Deshalb werden diese oft erst spät erkannt. Es gibt jedoch einige Symptome, die darauf hindeuten können:2

- Dir fällt es schwerer, Neues zu lernen

- Du vergisst öfter etwas und kannst Dir weniger merken

- Mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, gelingt Dir nicht mehr so gut

- Du hast Mühe, konzentriert und aufmerksam zu bleiben

- Komplizierte Situationen bringen Dich schneller aus dem Konzept

- Du zögerst, Dich auf neue Erfahrungen einzulassen

Kognitive Störungen treten nicht bei allen Menschen mit MS auf und wie stark sie ausgeprägt sind, ist individuell verschieden. Wenn sie auftreten, können sie jedoch Unsicherheit und Ängste auslösen. Das erhöht oft den Leidensdruck. Zudem sind diese Herausforderungen für Außenstehende nicht sichtbar und daher oft schwer nachzuvollziehen. Ob in der Familie oder mit Freund*innen: Probleme mit der eigenen Denkfähigkeit können leicht zu Missverständnissen und Stress führen. Sie können sich auch auf die Arbeitsfähigkeit auswirken oder die Belastbarkeit im Berufsalltag einschränken.

Solltest Du bei Dir kognitive Störungen erkennen, dann sprich mit Deinem Neurologen oder Deiner Neurologin darüber. Selbst wenn die Veränderungen kaum merklich sind oder sie Dir vielleicht unbedeutend erscheinen. Sie können ein Hinweis auf eine schleichende Progression sein. Deshalb solltest Du Dein Behandlungsteam darüber informieren.

"Kognitive Störungen durch MS?"

In diesem Erklärvideo erfährst Du, was genau Multiple Sklerose mit Deinem Denkapparat anstellt und was Du tun kannst, um den Prozess zu verlangsamen.

Transkript: Kognitive Störungen durch MS?

Kognitive Störungen umfassen Beeinträchtigungen des Gedächtnisses und der höheren Hirnfunktionen wie Lernen, Denken oder Verstehen. Sie werden durch Läsionen in der grauen und weißen Hirnsubstanz verursacht und durch einen zusätzlichen Verlust an Hirnvolumen, der MS-bedingten Hirnatrophie.

Obwohl kognitive Funktionen bereits im frühen Krankheitsverlauf beeinträchtigt sein können, werden die Beeinträchtigungen meist erst in späteren Krankheitsphasen deutlicher. Das ist auf die sogenannte neuronale Plastizität zurückzuführen.

Das ist die Funktion unseres Gehirns, sich an neue Erfordernisse anzupassen, indem es ständig umgebaut wird. Es ist also plastisch – zum Beispiel, wenn wir etwas Neues gelernt haben oder wenn Hirnareale geschädigt sind. Auf diese Weise gelingt es unserem Gehirn auch bei Schädigungen, Funktionen wie Gedächtnis, Verstehen oder Datenverarbeitung aufrechtzuerhalten und Störungen zu kompensieren, so dass wir Beeinträchtigungen zunächst gar nicht bemerken. Die Symptome kognitiver Störungen sind von Mensch zu Mensch verschieden und hängen vor allem davon ab, wo die Läsionen sind und wie stark die Hirnatrophie ist.

Folgende Symptome können auftreten: Aufmerksamkeitsstörungen, oder Schwierigkeiten Informationen zu verarbeiten. Beeinträchtigungen des Langzeitgedächtnisses. Schwierigkeiten, zielgerichtet zu agieren oder Farben zu unterscheiden und Objekte zu erkennen. Veränderung der visuellen Wahrnehmung und des visuellen Gedächtnisses. Wortfindungsstörungen und Schwierigkeiten, sich auszudrücken oder zuzuhören, sowie Probleme beim Hörverstehen. Geistige Fatigue.

Um mögliche kognitive Beeinträchtigungen zu beurteilen, wird Dir Dein Neurologe und Neuropsychologe in der Regel Fragen zu diesen Symptomen stellen und sie mit Fragebögen oder standardisierten Tests dokumentieren. Dabei werden mehrere Tests in bestimmten Abständen wiederholt, um zu sehen, wie sich die Funktionen im Laufe der Zeit entwickeln. Darüber hinaus muss eine Reihe von weiteren Faktoren berücksichtigt werden, die die Kognition beeinträchtigen können, wie z. B. Fatigue oder Depression.

Auch einige Medikamente können einen Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit haben,

zum Beispiel Antidepressiva oder Medikamente zur Behandlung von Harnwegserkrankungen, Schmerzen oder Krämpfen. Einige Medikamente zur Behandlung von Multipler Sklerose können das Fortschreiten der Hirnatrophie verlangsamen und auch das Auftreten neuer Läsionen verzögern, wie MRT-Scans zeigten. So können sie dazu beitragen, den kognitiven Abbau zu verlangsamen.

Du kannst auch selbst etwas tun, um das Auftreten kognitiver Störungen zu verzögern. Dazu gibt es einige Übungen: z. B. tägliches Lesen, Kreuzworträtsel, Sudokus, Gehirntraining mit Apps oder das Erlernen einer neuen Sprache. Auch regelmäßige Bewegung kann helfen, denn sie verbessert die Sauerstoffversorgung des Gehirns.

Eine gesunde Ernährung und die Kontrolle von Risikofaktoren können helfen, Dein Gehirn fit zu halten. Dazu gehört, Dein Gewicht und Deine Blutwerte wie Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinspiegel im gesunden Bereich zu halten.

Hirnatrophie kann auch zu Bewegungsproblemen führen

Auch Bewegungseinschränkungen können in Verbindung mit dem Verlust an Hirnmasse stehen, müssen es aber nicht. Eine Hirnvolumenveränderung ist nur ein Aspekt unter vielen. Sie muss nicht zwangsläufig mit dem Fortschreiten der Erkrankung oder Beeinträchtigungen zusammenhängen. Jeder Mensch mit MS hat einen individuellen Krankheitsverlauf, der von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die MS-Progression ein komplexes Phänomen ist, das von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird und nicht allein durch Hirnatrophie erklärt werden kann. Wichtig ist daher ein ganzheitlicher Behandlungsansatz, der alle Aspekte der Erkrankung berücksichtigt.3

Therapiemöglichkeiten bei MS-induzierter Hirnatrophie

Die gute Nachricht: Krankheitsmodifizierende Therapiemöglichkeiten zielen darauf ab, die Krankheitsaktivität insgesamt zu reduzieren. Sie können dabei verschiedene Aspekte der Erkrankung positiv beeinflussen. Einige Studien deuten darauf hin: Manche dieser Therapien könnten auch dem Abbau von Gehirnmasse entgegenwirken – wie stark dieser Effekt im Alltag spürbar ist, wird noch untersucht. Bereits nachgewiesen ist: Diese Therapien können das Fortschreiten der körperlichen Einschränkungen verlangsamen. Deshalb ist es wichtig, möglichst früh mit der Behandlung zu beginnen. So lässt sich der Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen und Einschränkungen können hinausgezögert werden.4-6

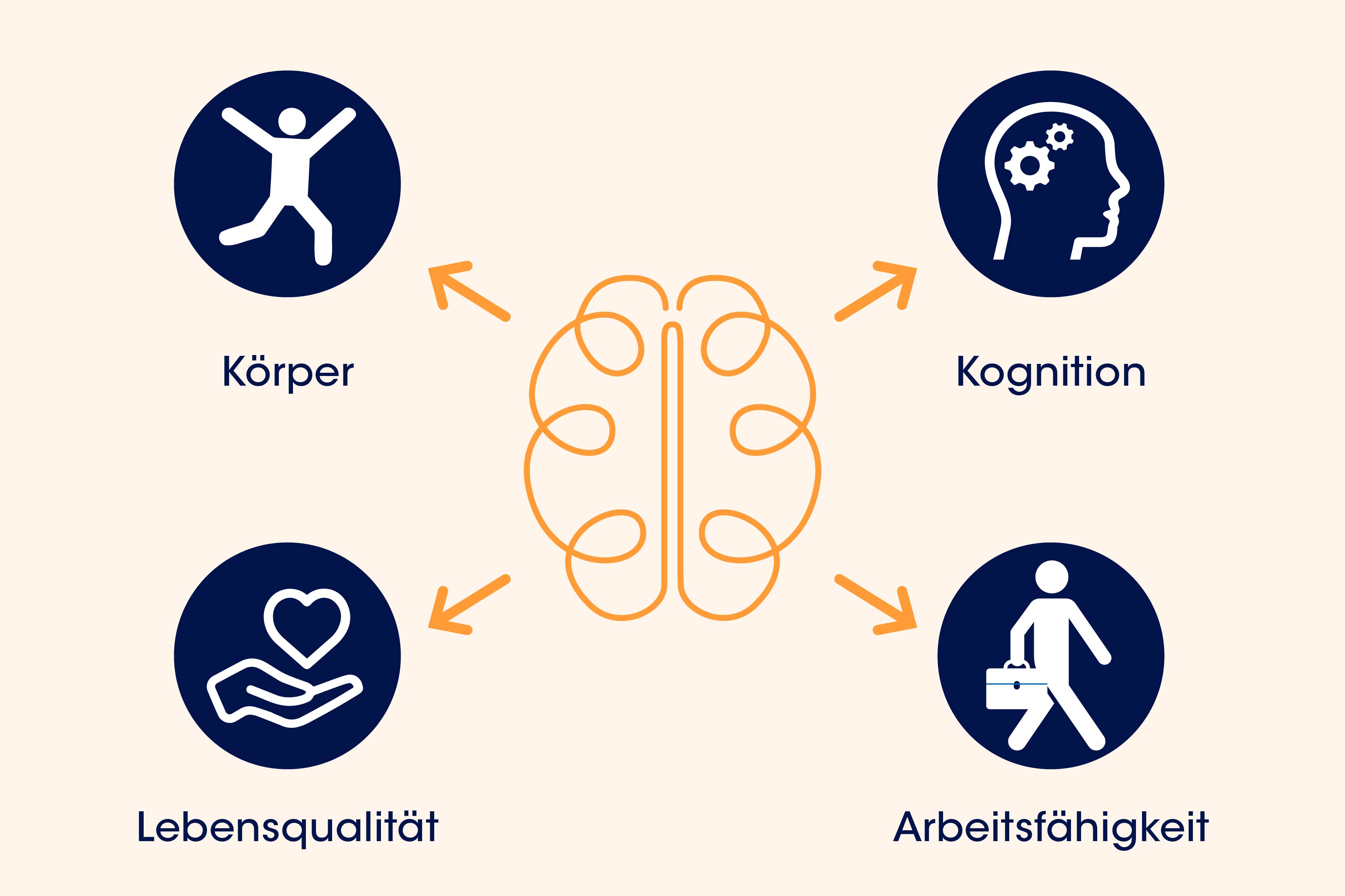

Der Erhalt des Hirnvolumens wirkt sich positiv auf das körperliche Wohlbefinden, die Lebensqualität, die Kognition und die Arbeitsfähigkeit aus.

So kannst Du Dein Gehirn bei MS jung halten

Ähnlich wie die körperliche Fitness kannst Du auch Deine geistige Fitness trainieren. Das Prinzip ist das gleiche: Je regelmäßiger die jeweiligen Fähigkeiten trainiert werden, umso besser ist der Effekt. In puncto Hirnleistung ist dabei alles hilfreich, was die Aufmerksamkeit, die bewusste Informationsaufnahme, die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis schult.

Außerdem ist Studien zufolge eine gesunde Ernährung mit reichlich Gemüse, Obst, Körnerprodukten sowie Fisch wichtig für die Hirngesundheit und kann dazu beitragen, das Hirnvolumen zu erhalten.7 Ähnlich sieht es offenbar mit regelmäßiger Bewegung aus: Denn Studien weisen auf eine direkte Assoziation zwischen der körperlichen Fitness und dem Hirnvolumen hin.8

Wer im Alltag nur wenig Möglichkeiten hat, seine geistigen Fähigkeiten zu trainieren, kann sich mit gezielten Trainingsprogrammen helfen. Unter den Stichworten „Gehirnjogging“, „Kognitives Training“ oder „Kognitive Übungen“ findest Du im Internet oder als App viele Trainingsprogramme. Sie sind meist so aufgebaut, dass man sein Gedächtnis und seine Konzentration durch spielerische Übungen trainiert.

Bewegung ist gut für das Gehirn

Durch Bewegung in Kombination mit nicht alltäglichen Aufgaben wird Dein Körper gestärkt und Dein Kopf trainiert. Der zertifizierte Life Kinetik®-Coach Mathias Schiele hat dazu für MS-Begleiter ein spezielles Programm entwickelt. Du findest die Trainingsreihe „Work-out mit Köpfchen“ auf dem MS-Begleiter -YouTube Kanal.

Die Übungsvideos „Sensomotorik und Kognition“ der Reihe MS & Bewegung zeigen ebenfalls, wie sich mit Muskelkraft das Gehirn ankurbeln lässt.

Häufig gestellte Fragen

-

Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist derzeit die beste verfügbare Möglichkeit, in das Gehirn zu schauen. Mit ihr lassen sich hochauflösende Bilder erstellen. Durch regelmäßige MRTs kann die Entwicklung einer Hirnatrophie festgestellt und das Fortschreiten genau gemessen werden. Kognitive Einschränkungen können auch im Rahmen einer neuropsychologischen Untersuchung festgestellt werden. Dazu wird ein Arzt oder eine Ärztin ein ausführliches Gespräch mit Dir führen und eine Reihe unterschiedlicher Tests machen.

-

Einige frühe Demenzsymptome überschneiden sich mit denen der MS-bedingten Hirnatrophie. Allerdings haben Demenz-Erkrankungen wie Alzheimer ganz andere Ursachen und weiter gefächerte sowie schwerere Symptome. Ob MS das Risiko für eine Demenz-Erkrankung erhöht, kann die Wissenschaft allerdings noch nicht abschließend beantworten.9

-

Es gibt zwar keinen expliziten Test, mit dem man die Hirnatrophie erkennen kann. Generell sind Anzeichen nicht immer leicht zu erkennen und für Außenstehende oft nicht nachzuvollziehen. Sprich mit Deinem Arzt, Deiner Ärztin oder Deiner MS-Nurse, falls Du den Eindruck hast, dass Du Dich schlechter konzentrieren kannst, Du zunehmend vergesslicher wirst oder sich andere Symptome verschlechtern. Nur wenn Dein Neurologe oder Deine Neurologin über Deine Situation informiert ist, kann Deine Therapie bei Bedarf angepasst oder unterstützende Maßnahmen können ergriffen werden.

Quellen:

1. Gavin G et al. Brain Health. Keine Zeit verlieren bei Multipler Sklerose. www.msbrainhealth.org/wp-content/uploads/2021/05/de-brain-health-time-matters-in-multiple-sclerosis-policy-report-2.pdf, letzter Zugriff: 19.05.2025

2 DMSG. Kognitive Probleme bei MS. https://www.dmsg.de/ms-kognition/beeintraechtigungen.html, letzter Zugriff: 19.05.2025

3. Oset M et al. Predictive value of brain atrophy, serum biomarkers and information processing speed for early disease progression in multiple sclerosis. Front Neurol. 2023; 14:1223220 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37560452/ , letzter Zugriff: 19.05.2025

4. Masuda H et al. Relapse numbers and earlier intervention by disease modifying drugs are related with progression of less brain atrophy in patients with multiple sclerosis. J Neurol Sci 2019;403:78-84 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31233973/, letzter Zugriff: 19.05.2025

5. Sprenger T et al. Association of brain volume loss and long-term disability outcomes in patients with multiple sclerosis treated with teriflunomide. Mult Scler J 2020; 26 (10): 1207–16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31198103/, letzter Zugriff: 11.04.2025

6. Deutsches Ärzteblatt. Multiple Sklerose: Frühzeitige Intervention erhält langfristig Hirnvolumen. www.aerzteblatt.de/archiv/196445/Multiple-Sklerose-Fruehzeitige-Intervention-erhaelt-langfristig-Hirnvolumen/, letzter Zugriff: 19.02.2025

7. Croll PH et al. Better diet quality relates to larger brain tissue volumes: The Rotterdam Study Neurology 2018; 90 (24): e2166–73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29769374/, letzter Zugriff: 11.04.2025

8. Wittfeld K et al. Cardiorespiratory Fitness and Gray Matter Volume in the Temporal, Frontal, and Cerebellar Regions in the General Population. Mayo Clin Proc 2020; 95 (1): 44–56. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31902428/, letzterZugriff: 11.04.2025

9. MyMSTeam. Dementia and Multiple Sclerosis: Can MS Cause Dementia? www.mymsteam.com/resources/dementia-and-multiple-sclerosis-is-there-a-connection, letzter Zugriff: 19.02.2025

MAT-DE-2501892 -1.0-06/2025